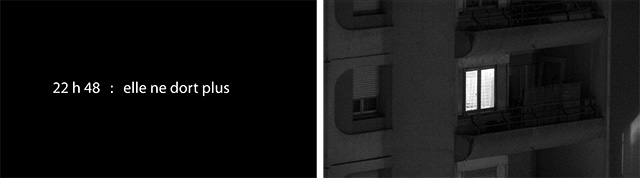

l'heure tardive

Faire des révolutions En donnant l’heure, la vidéo réalise des conjonctions horaires, des «haïkus». Il y a l’heure qu’il est, et puis un événement ; On donne l’heure avec deux points.

Dans les événements, il y en a des très longs, que l’on prend en cours. Et puis des plus ponctuels.

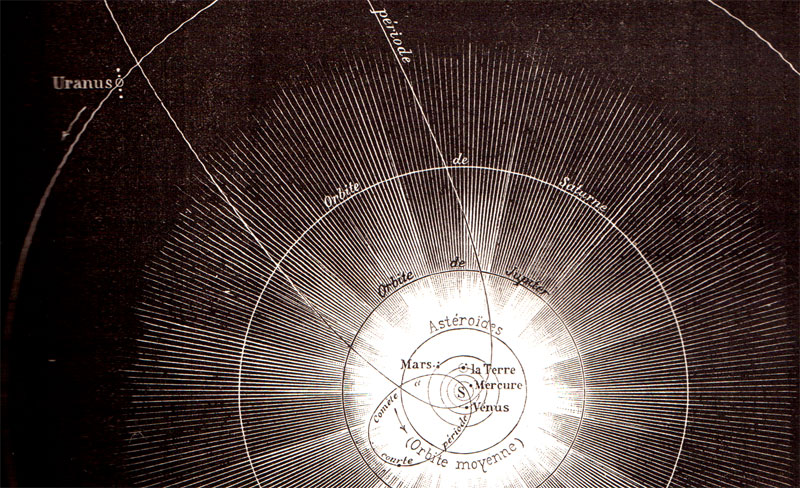

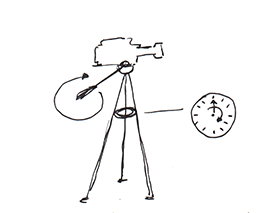

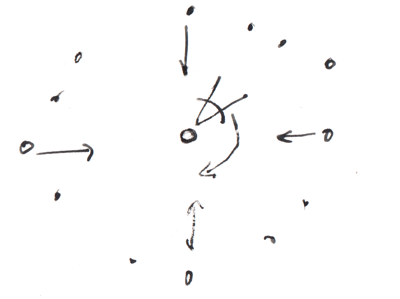

Et aussi par exemple: « 22h49 : (…) » // Panoramique de nuit, à 360° … Et puis il y a des choses plus frappantes, comme : «22h50 : la fin d'un moustique» (et la lumière s’éteint) Ce qui peut induire un rythme de montage accéléré. 22 h 51 : attends une minute… Comme l’heure est tardive, il y a des veilleurs de nuit, une assemblée nocturne de « clepsydres humaines » qui forment un tableau vivant. Voilà comment on procède pour cela : On fait réaliser à quelqu’un, parmi un groupe de personnes, un panoramique à 360°, en lui indiquant de suivre la direction donnée par la trotteuse d’une grosse montre fixé horizontalement au trépied de la caméra. Les uns et les autres sont disposés en cercle tout autour ; ensemble ils s’approchent ou s’éloignent de la caméra (et de l’opérateur).

L’idée c’est qu’à chaque tour, une personne vienne au centre pour faire le mouvement panoramique, tandis que les autres s’en approchent ou s’en éloignent ensemble.

Et pour finir, il y aura sur l’ensemble de la vidéo un travail de transformation colorimétrique. ( l’aspect des couleurs dans les écrans de nuit )